7th Schedule of Indian Constitution

परिचय: 7वीं अनुसूची आपकी सफलता की कुंजी क्यों है 🔑

नमस्कार अभ्यर्थियों! आपकी यूपीएससी यात्रा एक मैराथन है, और हर विषय में आपकी महारत आपको अंतिम लक्ष्य के करीब ले जाती है। जब आप भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं, तो 7वीं अनुसूची यह उन विषयों में से एक है जिसे आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह भारत के संघीय ढांचे की नींव है, जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे को निर्धारित करता है।

अधिकारी बनने की चाह रखने वालों, आपकी यूपीएससी यात्रा एक मैराथन है, और प्रत्येक विषय में महारत हासिल करने से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं। द 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 एक अपरिहार्य विषय है, जो संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन को रेखांकित करके भारत की संघीय प्रणाली का आधार बनाता है।

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, सूचियों में विशिष्ट प्रविष्टियों पर प्रश्न आम हैं। मुख्य परीक्षा के लिए, यह केंद्र-राज्य संबंधों, संघवाद और हालिया विधायी मुद्दों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस अनुसूची को समझना केवल तथ्यों को याद करने के बारे में नहीं है; यह हमारे शासन के मूल दर्शन को समझने के बारे में है। आइए गहराई से जानें और इस जटिल विषय को सरल और अंक प्राप्त करने योग्य बनाएं!

ऐतिहासिक संदर्भ: एकात्मक अतीत से संघीय भविष्य तक

सातवीं अनुसूची को सही मायने में समझने के लिए, आपको इसकी ऐतिहासिक जड़ों पर गौर करना होगा। शक्तियों के बंटवारे का विचार भारत के स्वतंत्र संविधान में नया नहीं है।

भारत सरकार अधिनियम, 1919:मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित इस अधिनियम ने “द्विशासन” की अवधारणा पेश की, जिसने प्रशासनिक विषयों को दो भागों में विभाजित किया:केंद्रीय और प्रांतीय यह सत्ता के विकेन्द्रीकरण का एक प्रारंभिक प्रयास था।

भारत सरकार अधिनियम, 1935:यह सातवीं अनुसूची का प्रत्यक्ष पूर्ववर्ती था। इसने तीन सूचियों में शक्तियों के स्पष्ट विभाजन के साथ एक संघीय व्यवस्था की स्थापना की:संघीय,प्रांतीय, और समवर्ती यद्यपि यह अधिनियम अपने संघीय स्वरूप में पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हुआ, फिर भी इसने हमारे संविधान निर्माताओं के लिए एक खाका प्रस्तुत किया।

स्वतंत्रता के बाद:संविधान सभा ने शुरू में एक “कमजोर केंद्र” पर बहस की, लेकिन अंततः एक “कमजोर केंद्र” का विकल्प चुना।”मजबूत केंद्र”भारत के विभाजन और 500 से ज्यादा रियासतों के एकीकरण की ज़रूरत ने राष्ट्रीय एकता और स्थिरता के लिए एक केंद्रीकृत सत्ता को जरूरी बना दिया। डॉ. बी.आर. अंबेडकर और अन्य नेताओं ने माना कि विखंडन को रोकने और एक विविध, उत्तर-औपनिवेशिक राष्ट्र के प्रबंधन के लिए एक मजबूत संघ ज़रूरी था।

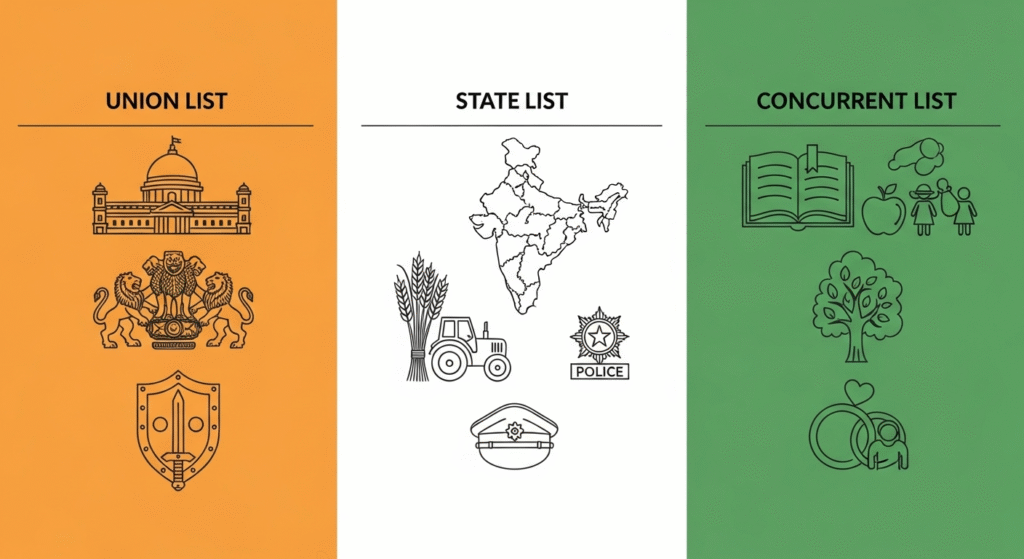

राजनीतिक और संवैधानिक महत्व: सत्ता के तीन स्तंभ

7वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 246 संविधान का अनुच्छेद विधायी शक्तियों के वितरण को दर्शाता है। इसमें तीन विस्तृत सूचियाँ हैं:

1. संघ सूची (सूची I)

इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं जहां केवल संसद कानून बनाने का विशेषाधिकार है। संघ सूची में मूलतः 97 विषय थे, लेकिन अब इसमें100(कुछ प्रविष्टियों को पुनः क्रमांकित किया गया है)।

मुख्य विषय:रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य, डाक और तार।

महत्व:यह महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय एकरूपता और संप्रभुता सुनिश्चित करता है। मजबूत केंद्र भारत के “एक साथ रखने वाले” संघवाद की पहचान है (अमेरिका जैसे “एक साथ आने वाले” संघ के विपरीत)।

2. राज्य सूची (सूची II)

इस सूची में स्थानीय और क्षेत्रीय महत्व के विषय शामिल हैं जहां राज्य विधानमंडलों कानून बनाने का विशेष अधिकार है। मूलतः इसमें 66 विषय थे और अब 61.

मुख्य विषय:सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्थानीय सरकार, कृषि, मत्स्य पालन, जेल, भूमि।

महत्व:यह राज्यों की स्वायत्तता के सिद्धांत को कायम रखता है, जिससे उन्हें अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति मिलती है। यह विकेंद्रीकरण की भावना को दर्शाता है।

3. समवर्ती सूची (सूची III)

इस सूची में वे विषय शामिल हैं जिनमें दोनों संसद और राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। किसी विवाद या असंगति की स्थिति में,संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है(अनुच्छेद 254) इस सूची में मूलतः 47 विषय थे और अब इसमें 52.

मुख्य विषय:आपराधिक कानून, आपराधिक प्रक्रिया, विवाह और तलाक, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, शिक्षा, श्रम कल्याण, आर्थिक और सामाजिक योजना।

महत्व:यह सूची सहकारी संघवाद का मूल है। यह साझा जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है, जहाँ सरकार के दोनों स्तर राष्ट्रीय एकरूपता और क्षेत्रीय लचीलेपन, दोनों की आवश्यकता वाले मामलों पर कानून बना सकते हैं।

| Aspect | Union List | State List | Concurrent List |

|---|---|---|---|

| Authority | Parliament | State Legislatures | Both Parliament and State Legislatures |

| Number of Entries | 100 (Originally 97) | 61 (Originally 66) | 52 (Originally 47) |

| Nature of Subjects | National Importance | Regional/Local Importance | Shared Importance |

| Supremacy | Parliament's law is supreme | State's law is supreme (in normal circumstances) | Parliament's law prevails in case of conflict |

आर्थिक और सामाजिक निहितार्थ

सातवीं अनुसूची सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है; इसकी प्रविष्टियों का हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

आर्थिक प्रभाव:संघ सूची में महत्वपूर्ण आर्थिक विषय शामिल हैं जैसे मुद्रा, बैंकिंग और अंतरराज्यीय व्यापार इससे केंद्र सरकार को एक स्थिर और एकीकृत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है।वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)यह एक प्रमुख सुधार का प्रमुख उदाहरण है, जिसके तहत एक विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन (101वां) की आवश्यकता थी, जिससे एकीकृत कर प्रणाली को सुगम बनाया जा सके।

सामाजिक निहितार्थ:जैसे विषय शिक्षा,जंगलों, और जंगली जानवर और पक्षी राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया 1976 का 42 वां संशोधन अधिनियम यह केंद्र को इन विषयों पर कानून बनाने और एक समान राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उदाहरण के लिए,शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम शिक्षा के समवर्ती सूची में होने के कारण इसे देशभर में लागू किया जा सकता है।

पर्यावरणीय पहलू: एक साझा जिम्मेदारी 🌿

भारत में पर्यावरण शासन सातवीं अनुसूची के क्रियान्वयन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यद्यपि वनों और वन्यजीवों का संरक्षण एक साझा दायित्व है (समवर्ती सूची), प्रमुख पर्यावरण नीतियां और नियम अक्सर केंद्र से निकलते हैं।

केस स्टडी: भोपाल गैस त्रासदी (1984):इस त्रासदी ने मजबूत पर्यावरण कानूनों की जरूरत को उजागर किया। संसद ने समवर्ती सूची के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए,पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 इस कानून ने केंद्र सरकार को औद्योगिक प्रदूषण को नियमित और नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार दिए, जिससे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को संबोधित करने में समवर्ती सूची की उपयोगिता प्रदर्शित हुई।

महत्वपूर्ण केस स्टडी और कानूनी आयाम

न्यायपालिका ने 7वीं अनुसूची की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर तब जब शक्तियों में अतिव्यापन या संघर्ष हो।

एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ (1979):सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत निर्धारित कियामज्जा और पदार्थइसमें कहा गया है कि यदि किसी राज्य कानून का मुख्य विषय राज्य सूची में है, तो वह वैध है, भले ही वह संयोगवश संघ सूची का अतिक्रमण करता हो।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (1962):इस मामले ने इस सिद्धांत को दृढ़तापूर्वक स्थापित कर दिया कि भारत के संघवाद में एक मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह है, जहां केंद्र की प्रमुख भूमिका होती है, विशेष रूप से संकट के समय में।

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994):यद्यपि यह केवल 7वीं अनुसूची के बारे में नहीं था, फिर भी इस ऐतिहासिक मामले ने इस बात को पुष्ट किया कि संघवाद एक”मूलभूत विशेषता”भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, केन्द्रीय शक्ति के मनमाने प्रयोग को सीमित करता है।

निष्कर्ष और तैयारी मार्गदर्शन

सातवीं अनुसूची विषयों की सूची से कहीं बढ़कर है; यह केंद्र और राज्यों के बीच गतिशील संबंधों को परिभाषित करने वाला एक जीवंत दस्तावेज़ है। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए, यह मंत्र है:”‘क्या’ याद करने से पहले ‘क्यों’ को समझें।”

प्रारंभिक परीक्षा के लिए:इस बात पर ध्यान दें कि कौन से विषय किस सूची में हैं। संशोधनों के माध्यम से स्थानांतरित किए गए विषयों पर विशेष ध्यान दें।

मुख्य परीक्षा के लिए:राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण करें। केंद्र-राज्य संबंधों की चुनौतियों, न्यायपालिका की भूमिका के बारे में लिखें और सुधारों का सुझाव दें (जैसे, आधुनिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए सूचियों पर पुनर्विचार)।

साक्षात्कार के लिए:इस बात पर अपनी संतुलित राय देने के लिए तैयार रहें कि क्या केंद्र बहुत शक्तिशाली हो गया है या सूचियों को अद्यतन करने की आवश्यकता है।

याद रखें, जब भी आप किसी नई सरकारी योजना या नए कानून के बारे में पढ़ें, तो उसे सातवीं अनुसूची से ज़रूर जोड़ें। यह आदत आपके सीखने को बहुआयामी और बेहद प्रभावी बनाएगी।

“संविधान महज वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह जीवन का माध्यम है, और इसकी भावना सदैव युग की भावना है।”- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर.